ピアノを学ぶ中学生にとって、コンクールは技術を磨く絶好の機会であり、成長のステップでもあります。

多くの中学生が参加を希望するピアノコンクールは、その種類や規模、レベル、課題曲の難易度、そして評価方法が多様で、参加者にとって自分に合ったものを選ぶことが重要です。

この記事では、クラシック音楽「ピアノ指導者の竹下忍」監修のもと、中学生にとくに人気のあるピアノコンクールを厳選して5つ紹介します。

これらのコンクールは、全国規模のものから国際的なものまであり、主催者も違うので、それぞれに特有の魅力があります。

さらに、コンクールの課題曲の選び方、各コンクールの課題曲の比較、効果的な練習方法、また親御様ができることなどを詳しく解説します。

コンクール参加を検討している中学生・親御様はぜひ参考にしてください。

中学生に人気のピアノコンクール5選

ピアノコンクールは技術を磨き、練習の成果を発揮する場として重要な役割を果たしています。とくに中学生にとって、コンクールは演奏技術を高めるだけでなく、仲間と競い合い、音楽への理解を深める貴重な機会です。

また、コンクールでの経験は自己成長を促し、新たな挑戦へのステップとなります。日本国内では数多くのピアノコンクールが開催されていますが、その中でも中学生にとくに人気のあるコンクールを5つピックアップしました。

これらのコンクールは、参加者にとって実力を試す場であると同時に、音楽を通じて新たな学びを得ることができる場でもあります。ピアノを学びたい中学生にとって、これらのコンクールは重要なモチベーションアップとなることでしょう。

1.全国こどもピアノコンクール

“全国こどもピアノコンクール“は、初めてピアノコンクールに参加お子様から全国大会レベルのお子様まで、幅広いレベルに合ったコンクールです。課題曲も多数あり、ブルグミュラーからソナチネ、ソナタ、ショパンエチュードまで設定されています。

| 項目 | 内容 |

| レベル | 初級から上級(全国レベル)まで |

| 課題曲 | 中学1年生~中学3年生でそれぞれ異なる課題曲1曲のみ演奏 |

| 開催期間 | 地区大会(春~夏)⇒全国大会(夏)全国大会も複数会場から選べる |

| 主催 | 日本音楽協会 |

| 公式HP | https://classicmusic.tokyo/piano/ |

初めてコンクールに参加する方もですが、他コンクールでの本番前に練習で受けるお子様もいます。

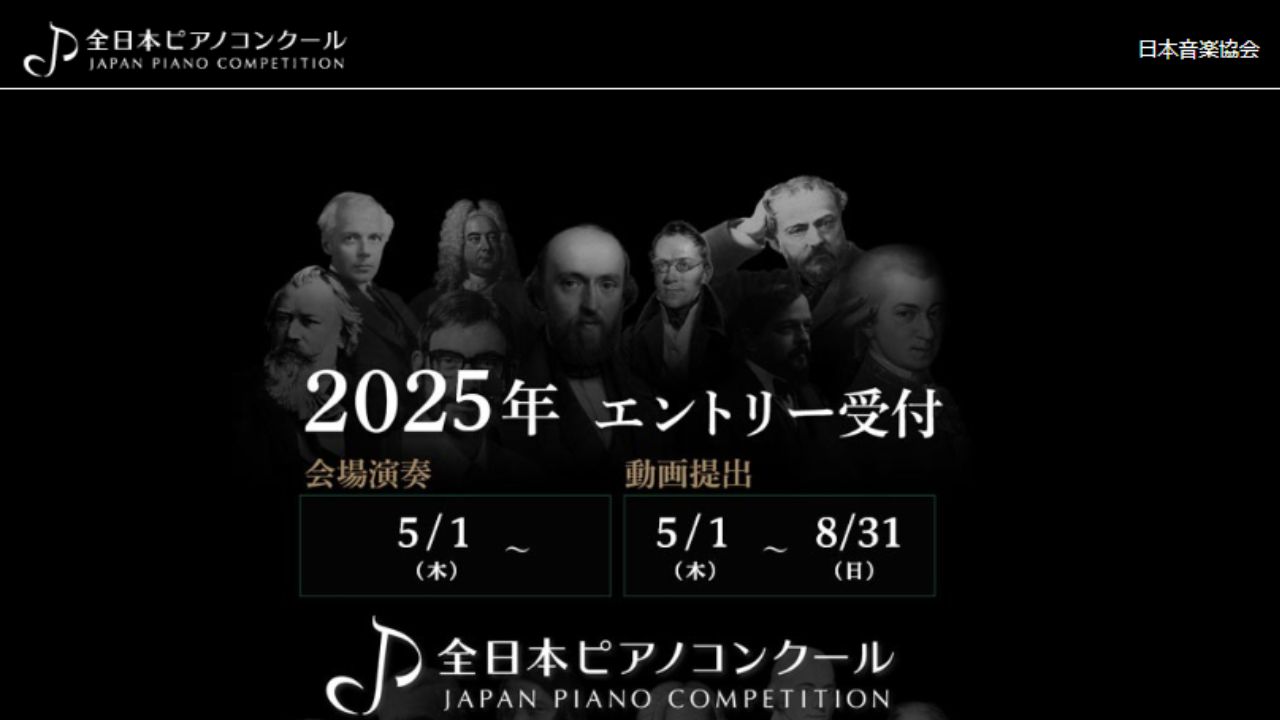

2.全日本ピアノコンクール

ピアノコンクールといえば、会場での演奏が主となりますが、”全日本ピアノコンクール“は、会場演奏×収録演奏の2つから選ぶことができる、時代に合わせたハイブリッドなピアノコンクールとして注目されています。

| 項目 | 内容 |

| レベル | 初級から上級(全国大会レベル)まで |

| 課題曲 | 課題曲+自由曲(ブロック大会で演奏した課題曲は全国大会では演奏不可) |

| 開催期間 | 地区大会(~夏)⇒ブロック大会(秋)⇒全国大会(冬) |

| 主催 | 日本音楽協会 |

| 公式HP | https://classicmusic.tokyo/piano/ |

初めてのコンクールで、会場演奏だと緊張してしまうお子様や、遠方にお住まいのお子様におすすめのコンクールです。

3.ピティナ・ピアノコンペティション

“ピティナ・ピアノコンペティション“は、1977年から始まった、全国で200か所以上の予選会場を設定している、全国最大規模のピアノコンクールです。

| 項目 | 内容 |

| レベル | 初級から上級(全国レベル)まで |

| 課題曲 | 地区予選:課題曲2曲 地区本選(課題曲2曲、但し地区予選とは別曲) 全国大会(予選/本選で演奏した4曲) |

| 開催期間 | 地区大会(春~夏)⇒地区本選(夏)⇒全国大会(夏) |

| 主催 | 一般社団法人全日本ピアノ指導者協会 |

| 公式HP | https://compe.piano.or.jp/ |

年齢で参加できる対象者が決まっており、中学1年生/中学2年生がD級、中学3年生がE級です。

中学生となると、課題曲も難易度が難しくなったり、バロックから現代まで4つの時代それぞれから課題曲を選び

予選で2曲、本選で2曲演奏するので、多彩な音楽を学びながらコンクールに挑戦することができます。

初めてコンクールに参加するお子様には少しレベルが高いかもしれませんが、毎日まとまった時間、練習できるお子様であれば予選突破も可能です。

4.ショパン国際コンクール in Asia

“ショパン国際ピアノコンクール“は、アジア最大級のピアノコンクールで、全国大会を経てアジア各国から優秀な演奏者が集います。

| 項目 | 内容 |

| レベル | 初級から上級(全国レベル)まで |

| 課題曲 | 課題曲1曲(ショパンのみ) |

| 開催期間 | 地区予選(秋)⇒全国大会(冬)⇒アジア大会(冬) |

| 主催 | ショパン国際ピアノコンクール in ASIA 組織委員会 |

| 公式HP | https://www.chopin-asia.com/ |

ショパンの作品に特化しているだけではなく、地区大会・全国大会は動画審査に参加できます。

アジア大会は、全国大会の会場審査に参加したお子様の中から選ばれます。

ショパンの曲が好きなお子様や、海外を見据え挑戦したいお子様におすすめのコンクールです。

5.カワイピアノコンクール

“カワイピアノコンクール“は、50回以上開催していますが、以前は初心者の多いコンクールではありましたが、年々レベルが上がってきているコンクールの1つです。

| 項目 | 内容 |

| レベル | 初級から中級まで |

| 課題曲 | (地区予選)課題曲から1曲(地区本選)地区予選の曲と本選課題曲から1曲 (全国大会)課題曲+自由曲6-8分を1曲 |

| 開催期間 | 地区大会(冬)⇒地区本選(春)⇒全国大会(夏) |

| 主催 | カワイ音楽教室 |

| 公式HP | https://competition.kawai.jp/pcon.html |

中学2年生以下がBコース、高校1年生以下がAコースと分かれているので、難しいレベルにチャレンジしたい場合は、中学1年生でもAコースに申し込みが可能です。

カワイ音楽教室に通っていなくても誰でも参加できるコンクールです。

中学生ピアノコンクール課題曲について知っておくべきこと

中学生にとってピアノコンクールは、演奏技術や音楽表現力を高める絶好の機会です。課題曲の選定は、参加者の技術力や音楽性を表現する上で重要な要素となります。課題曲を通じて、審査員に自分の持ち味をどのように伝えるかは、コンクールの結果を左右する大きなポイントです。

ここでは、「課題曲選びのポイント」を紹介し、さらに練習法やコンクールごとの課題曲の傾向について詳しく解説します。演奏がより磨かれ、コンクールでの成功へと近づく手助けとなるでしょう。音楽の世界は無限の広がりを持ち、課題曲を通じて新たな自分を発見できるかもしれません。

選曲のポイントとおすすめ課題曲

ピアノコンクールに参加する際、選曲は非常に重要な要素です。中学生にとって課題曲を選ぶ際のポイントは、自分の技術レベルに合った曲を選びつつ、表現力を最大限に引き出せるものを選ぶことです。

課題曲には、クラシックの名曲から現代の作品まで様々な選択肢があります。たとえば、ベートーヴェンやモーツァルトのソナタは、技術的な挑戦と音楽的な深みを兼ね備えており、中学生に人気のある選曲です。

また、ショパンのワルツやエチュードは、技術的な難易度が高く、熟練度を試されるため、自信を持って演奏できる場合におすすめです。選曲の際には、指導者やピアノ教師と相談し、自分の得意な部分を活かせる曲を選ぶことが、コンクールでの入賞につながります。

課題曲の難易度と練習法

課題曲の難易度は、参加するコンクールによって異なりますが、一般的に中学生向けのコンクールでは、技術的にやや難しい曲が求められることが多いです。

課題曲を練習する際には、まず楽譜をしっかり読み込み、曲の全体像を把握することが重要です。次に、難しい部分を集中的に練習し、徐々にテンポを上げながら演奏に慣れていくのが効果的です。また、録音や動画さえを活用して、自分の演奏を客観的に評価することも、上達の鍵となります。

さらに、ピアノの先生や指導者からのフィードバックを積極的に受け入れ、改善点を明確にし、練習に反映させることが大切です。効率的な練習法を取り入れることで、課題曲の難易度を克服し、コンクールでの入賞を目指しましょう。

コンクールごとの課題曲の傾向

各ピアノコンクールにはそれぞれ異なる課題曲の傾向があります。

全国こどもピアノコンクールでは、比較的親しみやすい曲が選ばれることが多く、演奏者の個性を表現しやすい傾向にあります。

全日本ピアノコンクールでは、クラシックの名曲から現代の作品まで幅広い選択肢があり、参加者の技術と表現力を試される場となっています。

ピティナ・ピアノコンペティションでは、課題曲が多様であり、多くのカテゴリーが設けられているため、自分に合ったレベルで挑戦することが可能です。

ショパン国際コンクール in Asiaでは、ショパンの作品を中心に、技術と繊細な表現力が求められます。

カワイピアノコンクールでは、演奏者の自由な発想を引き出すため、個性的な選曲が奨励されています。これらの傾向を理解し、自分に合ったコンクールを選ぶことが予選突破や入賞への第一歩となります。

各ピアノコンクールの課題曲の比較

国内外で開催されるこれらのコンクールには、それぞれ独自の課題曲が設定されており、参加者はこれを通じて技術力と表現力を競います。

課題曲は、演奏者の技量を測るための重要な指標であり、コンクールごとに異なるテーマや目的が反映されています。たとえば、ショパンコンクールでは、ショパンのさまざまな楽曲から課題曲が設定されており、よりショパンを深く学べる機会にもなります。

ここでは、上記でご紹介したコンクールの課題曲について深掘りしていきます。

それぞれのコンクールの課題曲を見比べて、お子様に合ったコンクールを見つけましょう。

全日本ピアノコンクール

“全日本ピアノコンクール”の課題曲は、中学1年生~中学3年生までそれぞれ異なる課題曲が設定されています。

課題曲より1曲演奏します。

<中学1年生課題曲>一部抜粋

| 作曲家 | 曲名 |

| A.スカルラッティ | スケルツァンド ホ短調 |

| J.S.バッハ | メヌエット BWV Anh.116/インベンション1.4.7.8番 |

| ギロック | 手品師 |

| クーラウ | ソナチネ ト長調 Op.55-2 第1楽章 |

| シューマン | 楽しき農夫 Op.68-10 |

| ショパン | マズルカ ヘ長調 Op.68-3(遺作) |

| ハイドン | ソナタ ニ長調 Hob.ⅩⅥ:4 第1楽章 |

<中学2年生課題曲>一部抜粋

| 作曲家 | 曲名 |

| D.スカルラッティ | ソナタ K.74(L.94) イ長調 |

| J.S.バッハ | フランス組曲より多数/インベンション1.2.3.6.10.13番 |

| カバレフスキー | ソナチネ ハ長調 Op.13-1 第1 楽章 |

| クーラウ | ソナチネ ハ長調 Op.20-1 第1楽章他 |

| クレメンティ | ソナチネ ニ長調 Op.36-6 終楽章ロンド他 |

| ショパン | ワルツ ホ長調他 |

| ドビュッシー | 子どもの領分より 小さな羊飼い他 |

<中学3年生課題曲>一部抜粋

| 作曲家 | 曲名 |

| J.S.バッハ | インベンション第5.9.11.12.13.14.15番 |

| J.S.バッハ | フランス組曲より多数/インベンション1.2.3.6.10.13番 |

| ギロック | ワルツエチュード他 |

| クーラウ | ソナチネ ヘ長調 Op.20-3 第2楽章他 |

| クレメンティ | ソナチネ ニ長調 Op.36-6 第2楽章 ロンド他 |

| ショパン | ワルツ Op.64-1 子犬のワルツ他 |

| ベートーヴェン | ソナタ ト短調 0p.49-1 第1楽章他 |

| ドビュッシー | 子供の領分より「ゴリウォーグのケークウォーク」他 |

全国こどもピアノコンクール

“全国こどもピアノコンクール”の課題曲は、中学1年生~中学3年生までそれぞれ異なる課題曲が設定されています。

課題曲より1曲演奏します。

<中学1年生課題曲>一部抜粋

| 作曲家 | 曲名 |

| A.スカルラッティ | スケルツァンド ホ短調 |

| J.S.バッハ | メヌエット BWV Anh.116/インベンション1.4.7.8番 |

| ギロック | 手品師 |

| クーラウ | ソナチネ ト長調 Op.55-2 第1楽章 |

| シューマン | 楽しき農夫 Op.68-10 |

| ショパン | マズルカ ヘ長調 Op.68-3(遺作) |

| ハイドン | ソナタ ニ長調 Hob.ⅩⅥ:4 第1楽章 |

<中学2年生課題曲>一部抜粋

| 作曲家 | 曲名 |

| D.スカルラッティ | ソナタ K.74(L.94) イ長調 |

| J.S.バッハ | フランス組曲より多数/インベンション1.2.3.6.10.13番 |

| カバレフスキー | ソナチネ ハ長調 Op.13-1 第1 楽章 |

| クーラウ | ソナチネ ハ長調 Op.20-1 第1楽章他 |

| クレメンティ | ソナチネ ニ長調 Op.36-6 終楽章ロンド他 |

| ショパン | ワルツ ホ長調他 |

| ドビュッシー | 子どもの領分より 小さな羊飼い他 |

<中学3年生課題曲>一部抜粋

| 作曲家 | 曲名 |

| J.S.バッハ | インベンション第5.9.11.12.13.14.15番 |

| J.S.バッハ | フランス組曲より多数/インベンション1.2.3.6.10.13番 |

| ギロック | ワルツエチュード他 |

| クーラウ | ソナチネ ヘ長調 Op.20-3 第2楽章他 |

| クレメンティ | ソナチネ ニ長調 Op.36-6 第2楽章 ロンド他 |

| ショパン | ワルツ Op.64-1 子犬のワルツ他 |

| ベートーヴェン | ソナタ ト短調 0p.49-1 第1楽章他 |

| ドビュッシー | 子供の領分より「ゴリウォーグのケークウォーク」他 |

全国大会では、下記課題曲から1曲を演奏します。

| 作曲家 | 曲名 |

| J.S.バッハ | インベンション |

| J.S.バッハ | シンフォニア |

| J.S.バッハ | 平均律 ※プレリュードまたはフーガ |

ピティナ・ピアノコンペティション

“ピティナ・ピアノコンペティション”は、地区予選で近現代から1曲+他課題曲1曲を演奏します。

地区本選では、予選で弾いていない課題曲を2曲、全国大会では、予選・本選で弾いた4曲を演奏します。

中学2年生以下<D級>

| 近現代 | |

| 作曲家 | 曲名 |

| ヴィラ= ロボス | 赤ちゃんの一族 第1組曲「お人形たち」より 道化人形 |

| シャブリエ | 音楽帖の一頁 |

| バルトーク | ソナチネ 第3楽章 |

| 三善 晃 | 組曲「こんなときに」 指定の組み合わせより1つ選択 |

| バロック | |

| 作曲家 | 曲名 |

| J.S.バッハ | シンフォニア 指定の曲より 1曲選択 |

| J.S.バッハ | フランス組曲 第5、6番、 または 組曲BWV818a 指定の曲より 1曲選択 |

| J.S.バッハ | 平均律クラヴィーア曲集指定の曲より プレリュードまたはフーガ |

| D.スカルラッティ | ソナタ K.11/L.352 または K.430/L.463 |

| レイエ | クーラント |

| クラシック | |

| 作曲家 | 曲名 |

| ハイドン | ソナタ Hob.XVI:23 より 1つの楽章を選択 |

| W.A.モーツァルト | ソナタ KV331 より 1つの楽章を選択 |

| ベートーヴェン | ソナタ 第19番 Op.49-1 より 1つの楽章を選択 |

| ロマン | |

| 作曲家 | 曲名 |

| ショパン | 指定のエチュードより 1曲選択 |

| モシュコフスキ | 16の技術練習曲 Op.97の指定の曲より 1曲選択 |

| シューマン | 色とりどりの小品Op.99 指定の曲より1曲選択 |

| リスト | 12の練習曲より 第9番 Op.1-9 |

| アルベニス | タンゴ Op.165-2 |

高校1年生以下<E級>

| バロック | |

| J.S.バッハ | 平均律クラヴィーア曲集第1巻・第2巻の指定の曲より1曲選択 |

| J.S.バッハ | イギリス組曲第3番 BWV808 指定の曲より1つ選択 |

| D.スカルラッティ | 指定のソナタより1曲選択 |

| ラモー | ガヴォットと変奏 |

| クラシック | |

| モーツァルト/ベートーヴェン | 指定の変奏曲より1曲選択 |

| ハイドン | 指定のソナタより 1曲選択 |

| W.A.モーツァルト | 指定のソナタより 1曲選択 |

| ベートーヴェン | 指定のソナタより 1曲選択 |

| シューベルト | 指定のソナタより 1曲選択 |

| ロマン | |

| ショパン | エチュード Op.10、Op.25、3つの新しいエチュードより 1曲選択 |

| モシュコフスキ | 15の練習曲 Op.72 の指定の曲より 1曲選択 |

| リスト | 2つの演奏会用練習曲より 1曲選択 |

| ショパン | 指定のワルツより1曲選択 |

| グリーグ | ソナタ Op.7 第1楽章 |

| フォーレ | 3つの無言歌 第3番 Op.17-3 |

| 近現代 | |

| ショスタコーヴィチ | 24のプレリュード 指定の組み合わせより1つ選択 |

| ヒナステラ | アルゼンチンの童謡によるロンド Op.19 |

| プーランク | 15の即興曲 指定の曲より1曲選択 |

| 徳永 洋明 | 忘れられた翼 |

ショパン国際コンクール in Asia

“ショパン国際コンクール”は、中学生は年齢に関係なく”中学生”の枠として部門が創られています。

ショパンの曲をより深く理解して演奏することが求められます。

| 中学生部門(1年生-3年生) | |

| 地区大会 | コンクール指定の「F.Chopin の作品一覧」のうち、28作品より任意の 1 曲 |

| 全国大会(課題曲A) | 「J.S.Bach の作品」の【B016】~【B078】(シンフォニアまたは平均律 1 巻、2 巻)より任意の 1 曲(フーガのみ) |

| ショパン練習曲(Op.10、Op.25、新練習曲)より任意の 1 曲Op.10-3,6、 Op.25-7,10,11 を除く |

|

| 全国大会(課題曲B) | 通過した地区大会で演奏した曲と同じ曲 |

| スケルツォ第 1 番・第 2 番を選択した場合は必ず指定のカットを行うこと | |

| アジア大会 | 全国大会で演奏した課題曲 B と同じ曲 |

| オンライン決勝大会 | 「全国大会」と同様曲 |

カワイピアノコンクール

カワイ音楽コンクールの課題曲は、レベル的には難しくはないけれど、選ぶ自由曲によって、審査にも影響してしまうので、曲選択もコンクールを突破するには大切です。

好きな曲を弾くよりも、技術・表現ともに、自分自身に合った曲を選ぶようにしましょう。

| 高校1年生以下 | |

| 予選会 | F.J.ハイドン:ソナタヘ長調Hob.XVⅠ:23第1楽章他 |

| W.A.モーツアルト:ソナタヘ長調K.280第1楽章他 | |

| L.V.ベートーヴェン:ハ短調Op.10-1第1楽章他 | |

| F.シューベルト:ソナタイ短調D537(Op.164)第1楽章他 | |

| 地区本選 | 指定の課題(J.S.バッハ 3声のシンフォニア)と自由曲(6分以内) |

| 全国大会 | 予選会で弾いた課題曲と自由曲(8分以上10分以内) |

| 中学2年生以下 | |

| 予選会 | F.J.ハイドン:ソナタト長調Hob.XVⅠ:27第1楽章他 |

| W.A.モーツアルト:ソナタト長調K.283第1楽章他 | |

| L.V.ベートーヴェン:へ短調Op.2-1第1楽章他 | |

| F.シューベルト:ソナタ変ホ短調D889-2(Op.90-2)他 | |

| 地区本選 (合計2曲演奏) |

課題曲1:J.S.バッハ 3声のシンフォニアより1曲 |

| 課題曲2:J.シベリウス5つの小品/S.プロコフィエフつかの間の幻影 | |

| ドビュッシー子どもの領分/I.アルベニススペイン6つのアルバム・リーフログ | |

| /R.グリエールこどものための12の小品より1曲 | |

| 全国大会 | 予選会で弾いた課題曲と自由曲(6分以上8分以内) |

コンクール結果の重要性

コンクールの結果は、参加者にとって、将来の音楽活動における大きな影響を与えます。優れた成績を収めることができれば、自信を深めると同時に、音楽学校や音楽大学への進学の際にも有利に働くことがあります。

また、コンクールは競争の場であると同時に、同じ目標を持つ仲間と出会い、互いに刺激し合う貴重な機会でもあります。このように、コンクールの結果は、参加者の音楽的成長や将来のキャリアに大きく関わるため、その重要性は非常に高いと言えるでしょう。

ここでは、コンクールの結果がもたらす影響や評価、ソロ演奏と連弾の結果の違い、そして入賞を目指すための戦略について詳しく解説します。

結果がもたらす影響と評価

ピアノコンクールの結果は、参加者の今後の音楽キャリアに大きな影響を与えることがあります。入賞することで、演奏者としての自信が高まり、さらなる挑戦への意欲が生まれることが多いです。

また、結果は音楽学校の入学や奨学金の獲得にも影響を及ぼすことがあります。しかし、結果だけに囚われず、参加を通じて得られる経験やフィードバックを大切にすることも重要です。

審査員からの評価は、演奏技術の向上に役立つヒントを多く含んでおり、次回の挑戦に向けたステップアップに繋がります。コンクールの結果を糧に、さらなる成長を目指しましょう。

ソロ演奏と連弾の結果の違い

ピアノコンクールでは、ソロ演奏と連弾の両方が行われることがあります。

ソロ演奏では、個々の技術と表現力が厳密に評価され、演奏者の個性が試されます。一方、連弾では、チームワークやパートナーとの調和が重要視され、異なる視点からの評価が行われます。

ソロと連弾の結果は、それぞれの演奏形態における強みと課題を明確にし、参加者にとって多角的な成長の機会を提供します。どちらの演奏形態でも、結果を通じて得られる学びを次のステップに活かすことが大切です。

入賞のための戦略

ピアノコンクールで入賞するためには、綿密な戦略が必要です。

まず、しっかりとした選曲が大切で、自分の技術や表現力を最大限に発揮できる曲を選ぶことが重要です。次に、練習計画を立て、効率的に練習を進めることが求められます。自分の演奏を録音し、客観的に評価することも効果的です。

また、コンクールの傾向を研究し、過去の入賞者の演奏を参考にすることで、審査員の評価基準を理解することが大切です。

ピアノコンクールへの参加方法

ピアノコンクールは、初めての参加は少し敷居が高いと感じるかもしれません。ここでは、コンクールへの参加方法について詳しく解説します。

エントリー手続きから必要な準備物、そしてお子様を支える親の役割まで、すべてを理解するこで、安心してコンクールに臨むことができるでしょう。成功の鍵はしっかりとした準備とサポートにあります。

コンクールエントリー手続きガイド

ピアノコンクールへのエントリーは、まず参加したいコンクールを選ぶことから始まります。

各コンクールには応募期間があり、通常はウェブサイト上でエントリーフォームが提供されています。フォームには、参加者の基本情報や演奏予定の曲目、指導者の情報などを記入します。

エントリーには締切があるため、早めの準備が重要です。応募が完了すると、参加確認書がメールで届くことが一般的です。

次に、エントリー料が必要になりますので、指定された方法で支払いを行います。これらの手続きをスムーズに行うことで、コンクール参加への第一歩が踏み出せます。

参加費や必要なモノ

ピアノコンクールに参加する際には、いくつかの費用が発生します。まず、エントリー料が必要で、これはコンクールによって異なりますが、通常1万円~2万円程度です。また、会場までの交通費や宿泊費も考慮に入れておく必要があります。

さらに、本番に向けてのレッスン代や楽譜の購入など、準備にかかる費用も見積もっておくと良いでしょう。必要な物としては、演奏用の衣装や靴、楽譜のコピーなどが挙げられます。

とくに衣装は、ステージに立った際の印象にも影響するため、慎重に選ぶことをおすすめします。また、楽譜は本番直前に見直すこともあるので、忘れないように準備しましょう。これらをしっかりと整えておくことで、当日に向けての不安を減らすことができます。

お子様を支える親の役割

ピアノコンクールに参加するお子様を支える親の役割は非常に重要です。まず、精神的なサポートをすることが求められます。

コンクールに向けた練習は、時に大変でストレスフルなものになりますが、親が理解と思いやりを持って接することで、お子様のやる気を引き出すことができます。

また、スケジュール管理も大切な役割です。練習時間やレッスンの調整、コンクール当日のタイムテーブルの把握など、しっかりとした計画を立てることで、当日の混乱を避けることができます。さらに、コンクール会場までの移動手段の手配や、必要な物品の準備をサポートすることも重要です。

親が積極的に関わることで、お子様は安心して演奏に集中することができ、より良いパフォーマンスを発揮することが可能になります。

ピアノコンクール入賞への道:効果的なピアノ練習法

ピアノコンクールでの入賞を目指すには、ただ単に練習を重ねるだけではなく、計画的かつ効果的な練習方法を採用することが重要です。

音楽の技術や感性を磨くためには、緻密な準備と自己分析が欠かせません。ここでは、コンクールでの成功に必要な練習法をご紹介します。

曲のアナリーゼ(分析)をする

曲のアナリーゼは、演奏に深みを与えるための重要なステップです。まず、演奏する曲の背景を調べることから始めましょう。

作曲家の生涯やその時代背景を理解することで、曲に込められた感情や意図を読み取ることができます。

次に、曲の構造を分析します。ソナタ形式や変奏曲など、楽曲の形式を理解することで、どの部分に重点を置いて演奏すべきかが見えてきます。

また、和声やメロディの動きを追いながら、曲全体の流れを捉えることも大切です。さらに、楽譜に書かれた指示や記号を細かく確認し、その意味を考えることで、演奏の解釈を深めることができます。

たとえば、テンポやダイナミクスの指示をどのように表現するかを考えることで、個性的な演奏が可能になります。こうしたアナリーゼを通じて、演奏する曲に対する深い理解を得ることができ、聴衆を感動させる演奏へとつながるのです。

譜読みをする

譜読みは、楽譜を正確に理解し、演奏に必要な情報を読み取る初歩的かつ重要なステップです。まず、楽譜を見ながら、全体の流れを把握することから始めましょう。

音符の並びやリズムパターンを確認し、曲の構成を頭に入れておくことが大切です。次に、指使いやペダリングを考えます。指番号やペダルの指示を確認し、最も自然で効率的な動きを探ります。これにより、スムーズで正確な演奏が可能になります。

また、譜読みの段階で音程やリズムの間違いを修正しておくことで、後の練習がより効果的になります。さらに、譜読みを繰り返し行うことで、音楽の記憶を強化し、暗譜の準備も進めることができます。

譜読みを丁寧に行うことで、技術的なミスを減らし、音楽の表現に集中できるようになるのです。譜読みは基礎であると同時に、成功への第一歩でもあります。

技術/音楽性を磨く

技術と音楽性を磨くためには、日々の練習において多様なアプローチを試みることが重要です。

まず、技術向上のためには、スケールやアルペジオ、エチュードを取り入れた基礎練習を欠かさず行いましょう。これにより、指の独立性やスピード、正確さを高めることができます。

また、難しいパッセージを部分的に練習する「分割練習法」を活用することで、効率的に技術を向上させることができます。次に、音楽性を磨くためには、表現力を意識した練習が必要です。

曲の感情を理解し、それを音に反映させるために、フレージングやダイナミクスの変化を考えながら演奏することが求められます。さらに、録音やビデオ撮影を行い、自分の演奏を客観的に分析することで、改善点を見つけ出します。これらの練習を通じて、技術と音楽性の両面で成長を遂げ、より感動的な演奏ができるようになるでしょう。

ピアノコンクールに向けて親としてできること

ピアノコンクールは、子供にとって大きな挑戦であり、成長の機会です。しかし、その成功には子供自身の努力だけでなく、親のサポートも欠かせません。親として、どのようにして子供を支え、彼らの成長を促すことができるのでしょうか。

ここでは、親がピアノコンクールに向けてできる具体的なサポート方法を紹介します。これらの方法を実践することで、子供の自信を高め、より良いパフォーマンスを引き出す手助けができるでしょう。親子の絆を深めるきっかけにもなり、音楽を通じた新たな体験を共有することができます。

レッスン動画を撮り一緒に振り返る

レッスン動画を撮影して、子供と一緒に振り返ることは、効果的な学習の一環です。子供が自身の演奏を客観的に見ることで、気づきや改善点を発見する手助けになります。

また、親も一緒に動画を確認することで、子供の成長過程を共有し、応援の姿勢を示すことができます。撮影の際には、演奏中の姿勢や指の動き、表情などを詳しく記録しましょう。

その後、動画を見ながら、良かった点や改善すべき点を具体的に話し合う時間を設けると良いでしょう。こうした振り返りの時間は、子供にとっても親にとっても大切な成長の機会となります。

親御様用の楽譜を作成しアドバイスをメモする

親自身が音楽に詳しくない場合でも、楽譜にメモを取りながら子供をサポートすることは可能です。

親御様用の楽譜を作成し、レッスン中に先生から受けたアドバイスや注意点をメモしておくことで、家庭での練習をより効果的にサポートできます。

具体的なメモの例としては、「この部分はもっとゆっくりと」、「強弱を意識して」などがあります。楽譜にメモを取ることで、子供が迷ったときに親が適切なアドバイスを提供できるようになり、信頼関係を築くことができます。親が積極的に関わることで、子供は安心して練習に取り組むことができるでしょう。

先生とのコミュニケーションを大切にする

ピアノの先生との良好なコミュニケーションは、子供の音楽教育において非常に重要です。先生は子供の技術的な成長だけでなく、精神的なサポートも行っています。

親としては、定期的に先生と連絡を取り、レッスンの進捗や子供の課題について情報を共有することが大切です。先生からのアドバイスを受け入れ、家庭でのサポートに反映させることで、子供はより安定した環境で学ぶことができます。

また、コンクール前にはとくに、先生と緊密に連携し、子供の不安を軽減するための対策を講じることも重要です。親と先生が協力し合うことで、子供は音楽をより楽しみ、成長の機会を最大限に活用できるようになります。

まとめ

ピアノコンクールに参加することは、中学生にとって非常に貴重な経験です。

技術を磨き、他の参加者と競い合うことで、音楽的な成長を促進します。しかし、そんな大切な瞬間をしっかりと記録に残すこともまた重要です。

そこでおすすめなのが、外注撮影の利用です。プロのカメラマンによる撮影は、演奏中の緊張感や感動的な瞬間を的確に捉え、後から振り返る際にその時の感情を鮮明に思い出させてくれます。また、親御さんにとっても、コンクールの様子をしっかりと観覧しながら安心して演奏を楽しむことができるというメリットがあります。

さらに、クオリティの高い写真や動画は、将来のポートフォリオとしても活用できるため、長期的に見ても非常に価値あるものとなるでしょう。

大切なコンクールの瞬間を、プロの力で美しく残してみませんか?外注撮影を利用し、一生に一度の思い出をより鮮明に記録しましょう。